Logement insalubre : démarches et contacts

-

Claire Martin

Claire Martin - 01 Sep, 2025

L’essentiel à retenir : Un logement insalubre menace la santé (humidité, moisissures, installations défectueuses). Une procédure oblige le propriétaire à réaliser des travaux sous astreinte de 1 000 €/jour. Les locataires ont droit à la suspension du loyer et au relogement. Encadrée par la loi, cette procédure protège les occupants contre les négligences du bailleur.

Vous soupçonnez votre logement insalubre et vous ne savez pas par où commencer ?

Découvrez dans ce guide comment identifier les signes d’un habitat malsain (moisissures, humidité, installations défectueuses), comprendre vos droits en matière de santé publique et de sécurité, et obtenir des solutions concrètes pour agir.

De la définition légale aux démarches administratives (mairie, préfet, ARS), nous vous dévoilons les étapes clés pour faire valoir vos droits, suspendre le loyer en cas d’arrêté d’insalubrité, et obtenir un relogement décent. Explorez aussi les obligations du propriétaire et les sanctions encourues en cas de non-respect des normes.

- Qu’est-ce qu’un logement insalubre et comment le reconnaître ?

- Quels sont les risques pour la santé dans un logement insalubre ?

- Logement insalubre : la procédure à suivre étape par étape pour le locataire

- Qui contacter si le propriétaire reste inactif ?

- La procédure d’insalubrité et les droits du locataire

- Quelles sont les sanctions pour un propriétaire de logement insalubre ?

- Comment trouver un nouveau logement et quelles sont les aides ?

Qu’est-ce qu’un logement insalubre et comment le reconnaître ?

La définition légale d’un logement insalubre

Un logement est classé insalubre s’il met en danger la santé ou la sécurité de ses occupants, selon le Code de la santé publique (L1331-22). Cette notion juridique est officialisée par le préfet après expertise des agents du Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) ou de l’Agence régionale de santé (ARS).

Des décrets (L. 1311-1) et arrêtés (L. 1311-2) précisent les cas d’insalubrité, comme un logement avec des revêtements contenant du plomb au-delà des seuils réglementaires ou une structure menaçant ruine. L’arrêté d’insalubrité est pris après avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Les signes concrets qui doivent vous alerter

Les risques s’identifient par :

- Humidité et moisissures : L’excès d’humidité favorise les champignons toxiques, responsables de problèmes respiratoires ou d’allergies chroniques.

- Infiltrations d’eau : Elles fragilisent les murs et créent des environnements propices aux infections bactériennes.

- Installations défectueuses : Des câbles dénudés ou des fuites de gaz augmentent les risques d’électrocution ou d’incendie.

- Mauvaise ventilation : L’air vicié favorise la prolifération de bactéries et l’accumulation de CO₂, nuisibles à long terme.

- Structures dégradées : Fissures profondes ou planchers fragiles peuvent entraîner des effondrements partiels ou totaux.

- Présence de plomb ou d’amiante : Ces matériaux provoquent des intoxications chroniques ou des cancers, même en faible quantité.

- Infestation de nuisibles : Cafards ou souris transmettent des maladies et aggravent les allergies.

Ne pas confondre : insalubrité, non-décence et péril

Les trois termes désignent des situations distinctes :

Le logement non décent manque à des critères de confort (ex : absence de chauffage ou de salle de bain). La procédure se déclenche devant un juge, avec possibilité de demander une diminution du loyer.

Le logement insalubre expose à des risques sanitaires avérés (ex : plomb ou risques d’effondrement). Le préfet impose des travaux ou une évacuation, et peut prononcer un arrêté d’insalubrité remédiable ou irrémédiable.

L’immeuble en péril est instable (ex : fondations effondrées). Le maire ou le préfet agit en urgence, avec possibilité de démolition si nécessaire. Les occupants peuvent être relogés à la charge du propriétaire ou de la mairie, avec une indemnité égale à 3 mois de loyer en cas d’interdiction définitive d’habiter.

Quels sont les risques pour la santé dans un logement insalubre ?

Les affections physiques liées à l’humidité et la dégradation

Les logements humides favorisent la prolifération de moisissures. Ces champignons microscopiques libèrent des spores inhalables, responsables d’irritations respiratoires et d’allergies. Elles aggravent particulièrement l’asthme chez 25 % des patients, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les habitations construites avant 1949 présentent souvent des peintures au plomb. Leur détérioration libère des particules toxiques, causant du saturnisme chez les enfants. Cette intoxication altère le développement neurologique et peut provoquer des troubles de l’apprentissage.

Les chauffages défectueux génèrent du monoxyde de carbone. Ce gaz invisible provoque 1 300 intoxications annuelles en France. Ses effets varient de simples maux de tête à des comas mortels, rendant son dépistage complexe sans détecteur spécifique.

L’impact psychologique et les risques d’accidents

Vivre dans un logement insalubre n’est pas seulement inconfortable ; c’est une menace directe pour votre santé physique et mentale, pouvant causer des maladies chroniques et un stress permanent.

Les conditions de vie dégradantes augmentent les taux de stress et d’anxiété. Les enquêtes épidémiologiques montrent un lien entre surpopulation et dépression, avec 30 % de cas supplémentaires dans les logements exiguës.

Les installations électriques vétustes provoquent 20 % des incendies domestiques. Les chutes liées à des balcons instables ou des escaliers sans garde-corps représentent 12 % des accidents mortels à domicile, particulièrement chez les personnes âgées.

La honte liée aux conditions d’habitat entraîne un repli social. 65 % des personnes en situation de mal-logement déclarent avoir réduit leurs interactions sociales, préférant l’isolement à l’exposition de leur réalité quotidienne.

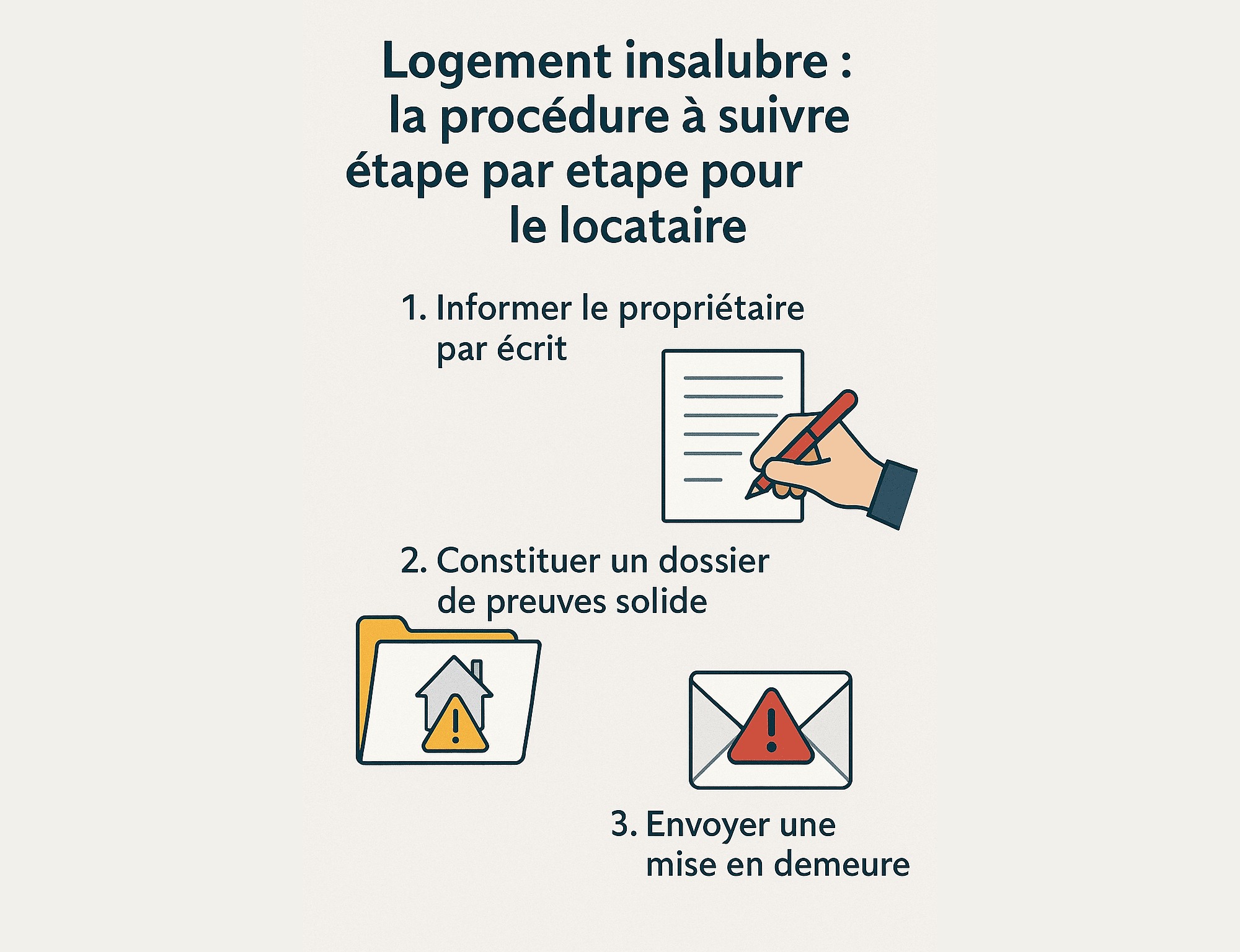

Logement insalubre : la procédure à suivre étape par étape pour le locataire

Étape 1 : Informer le propriétaire par écrit

Pour agir dans les règles, débutez par une notification écrite adressée au propriétaire. Utilisez de préférence une lettre recommandée avec accusé de réception, ou un e-mail avec accusé de lecture. Cette démarche crée une preuve tangible de votre initiative. Dans votre message, précisez sans ambivalence :

- L’adresse du logement et la date de votre bail

- Une description précise des désordres (ex : moisissures dans la salle de bain, fuites d’eau récurrentes)

- Le délai accordé au propriétaire pour agir (ex : 8 jours)

Un modèle de mise en demeure peut guider la rédaction. N’omettez pas de mentionner que l’inaction entraînera des démarches administratives ou judiciaires. Ce rappel incite à agir sous pression, exploitant le biais de l’aversion à la perte.

Étape 2 : Constituer un dossier de preuves solide

Un dossier de preuves est indispensable pour valider vos allégations. Rassemblez sans délai :

- Des clichés datés des dégradations (moisissures, fissures, infestations)

- Les échanges avec le propriétaire (copies des lettres, e-mails)

- Un constat d’huissier, particulièrement utile en cas de litige

- Des certificats médicaux si des pathologies sont liées à l’état du logement

- Des témoignages de voisins ou proches

Ce socle documentaire renforce votre position. Par exemple, des images de champignons toxiques montrent un danger immédiat pour la santé, activant le curiosity gap : le lecteur comprendra rapidement pourquoi ces éléments sont critiques pour la suite.

Étape 3 : Envoyer une mise en demeure

Si le propriétaire reste passif, envoyez une mise en demeure par lettre recommandée. Celle-ci doit :

- Citer l’article 6 de la loi de 1989, rappelant les obligations du bailleur

- Fixer un délai strict pour les travaux (ex : 15 jours)

- Évoquer la saisine du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) ou de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en cas de non-respect

Cette étape crée une urgence pour le propriétaire. L’évocation d’une intervention extérieure (ARS, préfet) exploite le biais de l’autorité, soulignant que les enjeux dépassent votre seule initiative. Si les travaux ne sont toujours pas entrepris, préparez-vous à mobiliser les instances publiques, comme expliqué dans les parties suivantes.

Qui contacter si le propriétaire reste inactif ?

Saisir la mairie et les services d’hygiène

Si le propriétaire ignore vos demandes, la mairie intervient via le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) ou l’Agence Régionale de Santé (ARS) en l’absence de SCHS. Une expertise évalue l’état du logement et génère un rapport. Ce document permet au préfet de convoquer le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui analyse la gravité de la situation. Si l’insalubrité est confirmée, le préfet peut imposer un délai au propriétaire pour réaliser les travaux. En cas de refus, il peut ordonner leur exécution d’office, aux frais du propriétaire.

Utiliser les plateformes de signalement et les numéros d’aide

La plateforme Signal Logement centralise les signalements d’insalubrité (moisissures, défaut d’isolation, infestations, etc.). Les locataires décrivent les risques via un formulaire en ligne, avec photos à l’appui. Le signalement est transmis aux acteurs locaux (mairie, ADIL, CAF). Pour un suivi personnalisé, le 0 806 706 806 (ADIL) offre des conseils juridiques gratuits. Ce service est accessible du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Tableau récapitulatif des interlocuteurs

| Interlocuteur | Rôle principal | Comment le contacter ? |

|---|---|---|

| Propriétaire / bailleur | Premier responsable des travaux | Lettre recommandée avec accusé de réception |

| Mairie (SCHS) | Constater l’état du logement, médiation, lancer la procédure | Se déplacer à la mairie ou contacter par téléphone/courrier |

| ARS (Agence Régionale de Santé) | Expertise sanitaire si le SCHS n’existe pas | Saisie par la mairie ou directement par le locataire |

| Préfet | Prend l’arrêté d’insalubrité, ordonne les travaux | Saisi par la mairie/ARS ou directement par le locataire |

| ADIL (Agence d’Information sur le Logement) | Information juridique gratuite et neutre | Par téléphone via le numéro unique d’information ou en agence |

| Associations de locataires (CNL, CLCV…) | Accompagnement, conseil, défense des droits | Contacter l’antenne locale |

En cas d’échec, ces interlocuteurs garantissent un recours. Le maire, l’ARS et l’ADIL collaborent pour résoudre la situation. En urgence, l’arrêté d’insalubrité du préfet force le propriétaire à agir. Les outils comme Signal Logement accélèrent la procédure. Si les obligations ne sont pas respectées, le bailleur s’expose à des sanctions financières (jusqu’à 1 000 € par jour de retard) ou pénales (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement). Le locataire peut aussi saisir la justice pour demander la résiliation du bail ou une diminution du loyer.

La procédure d’insalubrité et les droits du locataire

Un logement insalubre menace la santé des occupants. Découvrez vos droits en cas d’arrêté administratif. Selon la Fondation Abbé Pierre, 4,1 millions de personnes vivent en situation de mal-logement en France. Les procédures d’insalubrité visent à protéger ces foyers fragilisés.

Le déclenchement de la procédure par le préfet

Lors de risques sanitaires graves, le préfet intervient après expertise du SCHS. Il consulte le CODERST pour analyser les dangers. Ce comité évalue la gravité des risques et formule des recommandations.

L’arrêté d’insalubrité est un acte administratif puissant qui contraint le propriétaire à agir. Il marque le début de la fin de votre calvaire et protège vos droits.

L’arrêté peut être remédiable (travaux possibles) ou irrémédiable (logement condamné). En cas d’urgence, le préfet agit sans délai et peut ordonner la démolition du bien avec l’accord du juge. Le propriétaire dispose d’un délai d’au moins un mois pour réaliser les travaux.

La suspension du loyer : un droit automatique

Dès notification de l’arrêté, le loyer est suspendu à partir du 1er jour du mois suivant. Cette suspension dure jusqu’à la levée de l’arrêté. Les aides au logement (APL) sont également suspendues pendant cette période.

Vous pouvez demander le remboursement des loyers payés après cette date dans les 3 ans suivant la condamnation. Si l’arrêté est annulé, le bailleur peut exiger le paiement des loyers pour cette période.

Le droit au relogement par le propriétaire

Deux cas d’arrêté d’insalubrité :

- Interdiction temporaire : le propriétaire doit proposer un hébergement décent pendant les travaux, avec accès à l’eau, l’électricité et des espaces dignes

- Interdiction définitive : il doit offrir trois options de relogement adaptées à vos besoins (taille, budget, localisation) et verser une indemnité équivalente à trois mois de loyer

Si le propriétaire ne respecte pas ces obligations, le préfet intervient à ses frais. L’obligation de relogement prévoit des astreintes pouvant atteindre 1 000 € par jour de retard en cas de non-respect.

Les recours possibles si les démarches initiales échouent

En cas de non-respect des obligations :

- Contactez le préfet pour qu’il agisse à ses frais, comme la réalisation des travaux ou le relogement

- Saisissez la justice pénale (jusqu’à 100 000 € d’amende pour le propriétaire en cas de refus de reloger)

- Consulter une association comme l’ANIL ou la CGL pour un accompagnement juridique gratuit

La plateforme “Signal Logement” permet aussi de signaler les logements indécents en ligne, avec un suivi prioritaire en cas de danger immédiat.

Quelles sont les sanctions pour un propriétaire de logement insalubre ?

Les obligations de travaux et les astreintes financières

Lorsqu’un logement est déclaré insalubre, le propriétaire doit réaliser les travaux prescrits selon le Code de la santé publique (article L1337-4). En cas de non-respect des délais impartis, le préfet peut imposer une astreinte pouvant atteindre 1 000 € par jour de retard, prévue par la loi ELAN (article 194) pour garantir la mise aux normes. La somme est fixée en fonction de la gravité des manquements et des risques pour la santé des habitants.

Cette astreinte s’accompagne de l’exécution d’office des travaux à la charge du propriétaire, que l’administration peut réaliser sans délai. Ce mécanisme vise à responsabiliser le bailleur tout en protégeant les locataires contre des conditions d’habitation dangereuses.

Les sanctions pénales encourues

Les refus volontaires de respecter les obligations légales entraînent des conséquences pénales strictes. Les principales infractions incluent :

- Non-exécution des travaux imposés : jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 € d’amende, avec des peines aggravées (5 ans et 150 000 €) si les victimes sont vulnérables (mineurs, personnes âgées, ou en précarité).

- Refus de reloger le locataire : jusqu’à 5 ans de prison et 150 000 € d’amende, notamment en cas de perception de loyers sous interdiction d’occupation ou de dégradation volontaire du logement.

- Mise en danger d’autrui : poursuites possibles selon le Code pénal (article 223-1) en cas de risques avérés (amiante, plomb, risque électrique), avec des peines allant jusqu’à 3 ans de prison et 100 000 € d’amende.

Au-delà des amendes et peines de prison, le propriétaire risque la confiscation de l’immeuble, une interdiction de louer pendant 10 ans, ou l’exclusion de subventions publiques. Les collectivités locales peuvent se constituer parties civiles pour obtenir réparation du préjudice collectif lié à des logements insalubres.

FAQ sur les logements insalubres

Quels sont les critères qui définissent un logement insalubre ?

Un logement est considéré comme insalubre lorsqu’il présente des risques avérés pour la santé ou la sécurité de ses occupants, en raison de son état physique ou des conditions d’occupation. Les critères incluent des problèmes structurels (fissures, humidité, risques d’effondrement), des installations dangereuses (électricité, gaz), des éléments toxiques (plomb, amiante), ou des infestations (nuisibles). Ces défauts doivent être cumulés et avérés pour être qualifiés d’insalubres, contrairement à un logement non décent, qui présente un seul manquement majeur.

Quelles sont les quatre formes principales d’insalubrité ?

Les quatre formes d’insalubrité se distinguent par leur origine :

- Insalubrité structurelle : Problèmes liés à la solidité du bâtiment (fissures, infiltrations, risques d’effondrement).

- Insalubrité sanitaire : Présence de moisissures, humidité excessive ou contaminants (plomb, amiante).

- Insalubrité liée aux installations : Défaillances des systèmes électriques, de chauffage ou de ventilation.

- Insalubrité liée aux conditions d’occupation : Surpeuplement, manque d’accès à l’eau potable ou à des sanitaires, ou présence de nuisibles. Chacune de ces formes peut être prise en charge par les autorités compétentes.

Comment procéder pour faire reconnaître l’insalubrité d’un logement ?

Pour faire reconnaître l’insalubrité, commencez par informer votre propriétaire par écrit (lettre recommandée recommandée). En cas d’inaction, adressez une mise en demeure. Ensuite, contactez la mairie, qui saisit le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) ou l’Agence régionale de santé (ARS). Un expert évalue les risques et rédige un rapport. Si les constats sont confirmés, le préfet peut prononcer un arrêté d’insalubrité après consultation du CODERST. Ce document légal contraint le propriétaire à réaliser des travaux ou à cesser la mise en location.

Quels sont les critères de salubrité exigés pour un logement ?

Les critères de salubrité sont définis par le Code de la santé publique et incluent :

- Étanchéité : Protection contre les infiltrations et gestion de l’humidité.

- Équipements essentiels : Eau potable, sanitaires fonctionnels, chauffage sécurisé et ventilation efficace.

- Espace habitable : Pièces d’au moins 9 m² (ou 20 m³ de volume), hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres.

- Prévention des risques : Absence de matériaux toxiques (plomb, amiante), éclairage naturel suffisant et accès sans danger aux parties communes. Le respect de ces normes est essentiel pour éviter une procédure d’insalubrité.

Quels sont les signes révélateurs d’un logement insalubre ?

Les signes d’un logement insalubre sont multiples :

- Dégradations visibles : Moisissures, taches d’humidité, plafonds fissurés.

- Problèmes d’installation : Fuites d’eau, câblage électrique défectueux ou chauffage défaillant.

- Présence de risques sanitaires : Plomb dans les peintures, amiante, ou infestations (puces, cafards).

- Environnement insalubre : Accumulation de déchets, odeurs pestilentielles ou manque d’aération. Ces éléments, s’ils sont combinés, justifient une intervention administrative.

Quelles maladies peuvent résulter de l’habitat insalubre ?

L’exposition à un logement insalubre peut provoquer des pathologies variées :

- Respiratoires : Asthme, bronchites ou allergies liées à l’humidité et aux moisissures.

- Neurologiques : Intoxication au plomb (saturnisme) chez les enfants, avec risques de retards cognitifs.

- Respiratoires graves : Effets du monoxyde de carbone en cas de chauffage défectueux.

- Mentales : Stress, anxiété ou dépression liés à l’insécurité et à l’isolement. En ce sens, l’insalubrité agit comme un facteur aggravant de vulnérabilité.

Quelle est la différence entre salubrité et insalubrité ?

La salubrité définit les conditions minimales à respecter pour garantir un habitat sain (eau potable, aération, prévention des risques). L’insalubrité traduit le non-respect de ces normes, avec des conséquences avérées sur la santé ou la sécurité. Ainsi, un logement non décent (ex. : sans chauffage) peut être amélioré par le propriétaire, tandis qu’un logement insalubre nécessite une intervention administrative (arrêté préfectoral) pour imposer des mesures correctives, sous peine de sanctions.

Comment définir juridiquement l’insalubrité ?

Selon l’article L1331-22 du Code de la santé publique, un logement est insalubre s’il présente un danger pour la santé ou la sécurité des occupants, en raison de son état ou de ses conditions d’occupation. Cette définition juridique englobe les risques sanitaires (moisissures, toxines), structurels (risque d’effondrement) ou liés à l’environnement (nuisibles, déchets). En ce sens, l’insalubrité est une notion administrative et pénale, distincte de la non-décence (obligation contractuelle du bailleur) ou du péril (risque immédiat pour le public). La procédure administrative vise à faire cesser les nuisances, avec des conséquences pour le propriétaire.

Comment trouver un nouveau logement et quelles sont les aides ?

Les aides financières pour le locataire

Après un relogement dû à un logement insalubre, le locataire a droit à une indemnité de réinstallation. Versée par le propriétaire, elle correspond à trois mois de loyer du nouveau logement. Cette compensation est essentielle pour couvrir les frais imprévus liés au déménagement.

En parallèle, la CAF actualise les droits aux aides au logement (APL, ALF, ALS) en fonction du nouveau logement. Ces aides, calculées selon les revenus et la situation familiale, réduisent le coût du loyer.

Conseils pour votre nouvelle recherche

Avant de signer un nouveau bail, vérifiez attentivement l’état du logement. Privilégiez des lieux sécurisés, bien isolés, sans moisissures ou problèmes électriques. Des visites minutieuses évitent des dépenses imprévues.

Même en situation financière délicate, des solutions pour louer un logement existent. Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ou l’avance LOCAPASS, par exemple, facilitent l’accès à un logement décent.

Ne restez pas isolé : sollicitez des professionnels (CAF, CCAS) ou des associations locales. Elles guideront vos démarches et sécuriseront votre accès à un habitat sain, conformément à vos droits.

Vivre dans un logement insalubre menace votre santé et vos droits. Informez votre propriétaire, constituez des preuves et saisissez les autorités (mairie, préfet) pour obtenir un arrêté d’insalubrité. Bénéficiez de la suspension du loyer et d’un relogement décent. Des aides existent : ne restez pas isolé, agissez pour faire valoir vos droits et retrouver un habitat sain.